사막 공기서 물 뽑고 탄소 잡는 ‘기후의 스펀지’...MOF 개발자들 노벨화학상

2025년 노벨화학상이 기후위기 대응을 앞당길 ‘꿈의 물질’ 개발자들에게 돌아갔다.

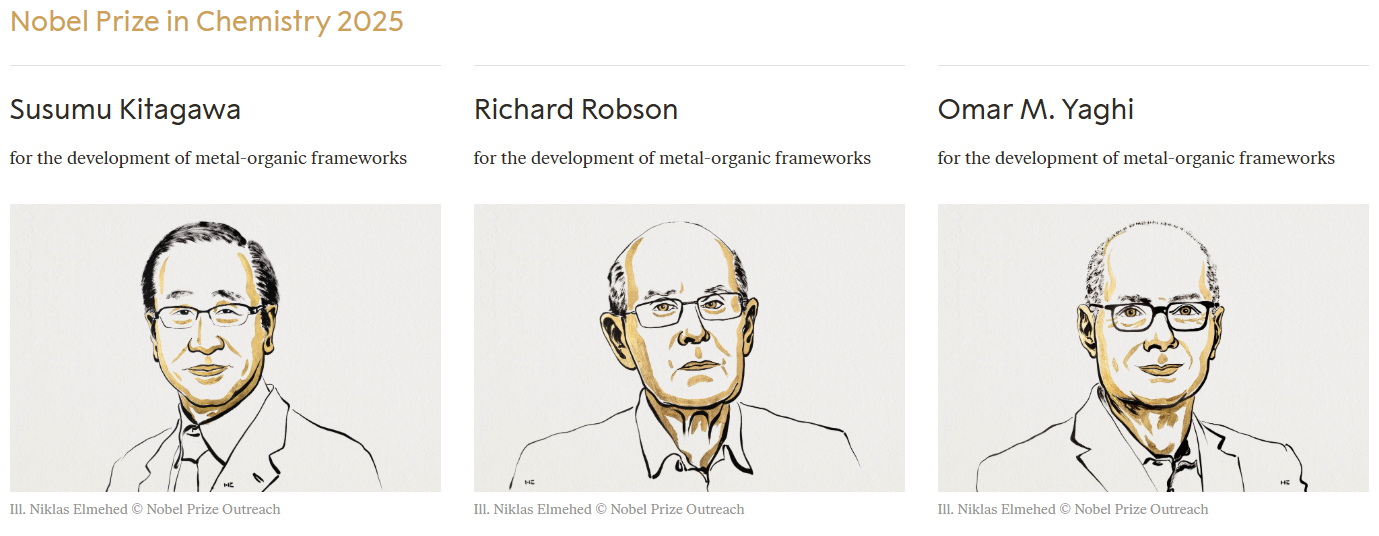

스웨덴 왕립과학원은 8일(현지시각) 올해 노벨화학상 수상자로 키타가와 스스무(74) 일본 교토대 교수, 리처드 롭손(88) 호주 멜버른대 교수, 오마르 야기(60) 미국 버클리 캘리포니아대 교수를 선정했다. 이들은 기후 기술의 핵심 소재로 꼽히는 금속유기 골격체(MOF, Metal-Organic Framework)를 처음 개발하고 개념을 정립한 공로를 인정받았다.

노벨위원회는 “이들의 연구 덕분에 과학자들이 사막의 공기에서 물을 얻고, 오염물질을 걸러내며, 이산화탄소를 포집하고 수소를 저장할 수 있는 길이 열렸다”고 평가했다.

기후기술의 핵심 ‘금속 스펀지’

MOF는 구리나 철 같은 금속 이온에 유기 분자(리간드)를 결합시켜 만든 3차원 다공성(구멍이 많은) 물질이다.

1g만으로도 축구장 하나를 덮을 만큼 표면적이 넓고, 미세한 구멍이 촘촘히 뚫려 있어 이산화탄소나 수분 분자 같은 기체를 흡착하기에 이상적이다. 쉽게 말해, 금속으로 만든 ‘초미세 스펀지’다.

이런 구조 덕분에 MOF는 이산화탄소 포집(CCS), 수소 저장, 공기 중 수분 회수, 수질 정화 등 기후 위기 대응 기술의 핵심 재료로 각광받고 있다. 특히 대기 중 온실가스를 잡아내거나, 사막 지역에서 물을 뽑아내는 연구에 실제로 적용되고 있다.

세 과학자가 연 기후기술의 길

세 사람은 1990년대부터 MOF의 기본 원리를 정립하며, 지금의 ‘기후 신소재 시대’를 열었다.

롭손 교수는 1989년 처음으로 금속과 유기물이 결합된 3차원 구조를 제시해 MOF의 출발점을 마련했다. 키타가와 교수는 MOF가 가진 ‘유연성’과 ‘역동성’을 밝혀 기존 다공성 물질과의 차이를 규명했다. 야기 교수는 ‘MOF’라는 이름을 붙이고, 실제 합성과 구조 설계의 구체적 원리를 확립했다.

한국 연구자들도 “예상된 노벨상”

야기 교수와 함께 연구했던 김자헌 숭실대 화학과 교수는 “고체 화합물을 설계할 때 구조와 기능을 함께 고려해야 하는데, 이들의 연구는 그 규칙을 세운 획기적 성과”라며 “화학 전반의 지평을 넓혔다”고 말했다.

또 야기 교수 연구실에서 박사후연구원으로 일한 최경민 숙명여대 교수는 “야기 교수는 완벽주의자였다. 언젠가는 노벨상을 받을 거라 예상했다”며 “MOF는 국내에서도 공기청정기 필터에 적용돼 탈취 성능을 두 배로 높였다. 앞으로 다양한 제품 개발이 이어질 것”이라고 했다.

기후시대의 화학상

노벨화학상이 화석연료 기반의 화학공정이나 신소재 개발보다 ‘기후위기 대응 기술’에 초점을 맞춘 것은 이번이 대표적 사례로 꼽힌다. MOF는 이미 전 세계에서 탄소중립 실현의 핵심 물질로 주목받고 있다.

시상식은 오는 12월 스웨덴 스톡홀름에서 열린다. 수상자에게는 약 16억 원의 상금이 주어지며, 세 연구자가 공동으로 나눠 갖는다.

뉴스레터를 구독하세요

지금 뉴스레터를 구독하세요.